4月のたより

|

しばらくご無沙汰してしまいました。今年は、桜の開花が例年になく遅れました。4月に入ってやっと、みなさん、お花見ができたようです。それどころではない方たちもいっぱいいらしゃるとはおもいますが、それでも春の訪れは心なごみます。 それにしても、パレスチナのガザへの攻撃は心痛みます。犠牲になっているのは女性、子供、一般の市民です。もう3万3千人を越えたとの事。簡単にくくれない人ゝの重い重い≪いのち≫です。先日は人道支援しているNGOの方々が犠牲になりました。一日も早く停戦させましょう!国連は力を発揮してください!イスラエルを少しだけ批判するそぶりを見せながら、多大な武器援助をするアメリカの姿勢も問題です! ウクライナも先が見えません。春にふさわしい平和が訪れるよう声をあげましょう! 裏金問題、勝手な幕引きは許せません!政治倫理審査会も茶番でした。 自民党の党紀委員会もおざなり。本来責任取るべき岸田首相は何の責任も取らない、不記載3500万余と最多の二階氏は衆院選不出馬声明を受けて処分無し。500万以下は許されるなど不可解な事ばかり。それだけの裏金、世界の人道支援に、能登の災害支援に回してほしいものです。問題議員は、次の選挙で退陣させるしかありません。 今、南西諸島の軍事か顕著です。

だいぶ前、岸田首相は「私は聞く耳を持っている」って言いましたけど、今は忘れたのでしょうかね。 海外に武器を売ったり、軍事費を増やしたり、憲法無視の総理は辞めてもらいましょう! |

1945年夏、15年間続いた「アジア太平洋戦争」の敗戦は、「日本国憲法」と「民主主義」という、新しい時代の始まりでした。映画界にもその波は押し寄せ、「映画の民主化」と「労働のありかた」をめぐって各映画会社でも闘われました。特に、東宝撮影所(東宝争議)は激しく、東宝を解雇された人々や、レットパージによって映画会社から追放された人々が、「独立プロダクション」を起こし、企業に頼らず自分たちの作りたい映画、人々が望む映画づくりを始めました。 その出発点にいたのが、山本薩夫監督、今井正監督を中心とした、スタッフ・俳優たち。資金や機材はなくても、才能と情熱だけは負けないと、名作映画を生みだしました。それらを総称して「独立プロ映画」と言います。 「独立プロ」映画の第一作は、東宝争議の解決金をもとにつくられた、『暴力の街』(山本薩夫監督 1950年)で、その後次々と、労働組合、民主団体、劇団などと共に、人々のカンパも集めながら、たくさんの映画作品が創られました。 今も、これらの作品は少しも色あせず、映画を見た人たちから「勇気をもらった」、「人生について考えさせられた」、「明日への希望を見出した」などの感想が寄せられます。人々に生き方を変えるほどの影響を与えられるということに、改めて、映画の持つ力の大きさを感じます。

また、戦後の労働運動、平和運動、民主運動に与えた影響もはかりしれません。そこには、今、私たちが直面する政治の腐敗、教育の問題、社会の問題、戦争と平和の問題が、常に弱者の立場で描かれてます。 まじめに一生懸命に働く人々、差別され、虐げられ苦しんでいる人たちの声を聞き、それを映画にしたからこそ、多くの人に支えられ、時を経ても色あせない素晴らしい映画が完成したのだと思います。 |

| 教育って? 学校って? | |

| 戦争がもたらしたもの | |

| 労働者として生きる | |

| 凛として生きる | |

| 生き方を変えてみると | |

| 差別を乗り越えて | |

| 家族とは | |

| 2001年〜 |

「戦争か平和」かの最前線にある厳しい北海道矢臼別演習場をめぐる斗い。しかし、ここで繰り広げられている運動はどれも、優しく、たおやかで、楽しい。人々は、誰とでも心を開いて語り合い、誰をも受け入れる。そして、次の世代の若者たちがこのバトンをしっかり受け継いでいる。その根底に流れるものは―――――北海道道東には広大な酪農地帯が広がっている。その一画に日本最大、17万ヘクタールの広さを持つ陸上自衛隊矢臼別演習場が広がる。1962年、当時、農村、酪農地帯だったこの地を買収して作られたこの演習場の中には、買収を拒否した2人が所有していた民有地があり、59年目の今も人が住み続けている。電気も水道も通り、電話も通じ、手紙も新聞も配達され、全国から大勢の人々が集まってくる。なぜ、こんなことができるのだろうか?映画は、2014年から6年にわたって、ここに住む人、長年にわたって住民と土地を守り続ける人々の姿を、この地で展開される夏の『平和盆おどり』、冬の『平和もちつき望年会』を通して描いている。また、全国からやってくる人々が地元に帰ってどんな活動をしているのか、沖縄連帯の集会、福島復興支援、原発反対の署名などが映し出される。優しさと工夫に満ちたここに集う人たちは未来への希望を胸に明日へむかってゆっくりと歩み続けている。

監督:山本洋子

矢臼別の平和運動には、さまざまな風が吹いている。ある時は、米海兵隊、自衛隊の訓練へのたゆみない監視から生まれる厳しい抗議の風。ある時は、笑って、泣いて、悩んでみんなが心ひらくやさしい風。ある時はだれもがどんな人も受け入れるたおやかな風。 私が矢臼別に足を運んだのは、1980年代半ば。穂積肇氏によって描かれた版画の力強さ、優しさに目を奪われたが、自衛隊の演習場の中に、普通に人が暮らしているということが驚きだった。なぜ、そんなことができるのか?ぜひ映画にして解き明かしたい。その思いは私の中で小さな種火となった。再び燃えたのは、2014年の『第50回平和盆おどり』。そこから撮影を始めて足かけ6年。どんな場にも、歌があり、踊りがあり、さまざまな文化が交錯し、人と人がつながっているようすは万華鏡のようだった。何より、人々は自由に発想し、行動し、あらゆることを楽しんでいる。 矢臼別に集う人々が紡ぎ出す生き方は、私たちが生きていくうえでのヒントにあふれている。 この風をしっかりと受け止めて、未来へつないでいきたい―――。矢臼別と全国とで、世代をこえて手をつなぎあって――――

国際政治学者:畑田重夫

北の大地北海道に「陸上自衛隊矢臼別演習場」と称する広大な基地がある。ここは単に自衛隊のみならず在日米軍もかっての沖縄県道104号越えの実弾演習をわざわざここにきて実施している米軍の基地でもある。 『平和に生きる権利』はゆずり渡すことはできないと長期に渡ってねばり強くたたかっているここの人びとには悲壮感はない。恒例の平和盆おどりをふくめ、明るく楽しくたたかいつづけている。山本洋子監督の六年間の執念の結実をぜひ観ていただきたい。そして、沖縄をはじめ全国の反基地闘争の共通の学習兼観賞の素材としていただきたい。

「矢臼別物語」製作支援の会事務局長:吉野宣和

矢臼別の人々の楽天的な明るさは、60年前「演習場2万町歩を返せ」と農民、学生、労働者が叫び始めた時から培われてきたものに違いありません。 1年間のたたかいを誇ってもいい。活動家でなくてもいいんだ。監視テントのおにぎりを作るのだって平和運動なんだ。ストーブの薪をつくるのも立派な活動なんだ。自分でで きることで参加する―それがたたかい。「矢臼別の人」はそう思っています。川瀬氾二さんがそうであったように、あの人がそうしてきたように、「矢臼別には誰にでも居場所があり」「ここにいるのがたたかい。足しげくここに通うのがたたかい」なのです。映画はそういう人たちの姿を描いてくれています。だからこそこのたたかいは半世紀を経てなお途絶えることなく、これからもつながっていくのだろうと思わせてくれます。 沖縄の人々の戦後75年のたたかい、でも失われないあのおおらかさにはとても及ばないけれど、矢臼別のたたかいにも未来を感じます。この映画が多くの人々の目に留まることを期待しています。

|

上映に向けて 本作品は各地域での社会活動や文化活動などにに携わる方々に是非ご覧いただきたい作品です。 長年取組んできた活動を次世代にどうバトンタッチしていくのか…今、多くの団体で抱えている問題を本作品を通して、議論を深めて頂けたら幸いです。 小規模な集まりでも上映が取り組めるように料金設定をいたしました(直接お問い合わせください)。 コロナウィルスが収拾してない現在(2021年4月現在)、上映に当たっては主催者団体で十分なソーシャルディスタンスの対策の下、行って頂けたらと思います。 尚、上映会は団体でも個人でも取り組んで頂けます。 ◎上映料などのご質問はメールまたは、独立プロ名画保存会 Tel&Fax 03-5929-7326 にお問い合せください。 まずは取り組んで頂き、皆さんの活動の力にこの作品がなれたらと願っております。 |

ナレーション |

余 貴美子 |

| 監督 | 山本 洋子 |

| 企画・製作 | 山本 駿 山本 洋子 |

| プロデューサー | 桑山 和之 |

| 撮影 | 野間 健 |

| 編集 | 小林 由加子 |

| 整音 | 深田 晃 |

| 版画 | 穂積 肇 |

| 挿入歌 ・ 作詞作曲 | 菊池 晢史「矢臼別にきたのなら」「矢臼別のうた」「かがり火のうた」 |

| 「矢臼別物語」製作支援の会 | 畑田 重夫 三宅 信一 吉野 宣和 |

| 特別協力 | 日本平和委員会 |

| 映像・資料提供 | 日本電波ニュース社 / 法学館憲法研究所/矢臼別平和資料館 / 三宅 信一 |

| 録音スタジオ | シネマサウンドワークス |

| 撮影協力 | NPO法人スワンの家 |

| チラシ・Webデザイン | スタジオ ほもり |

| 制作・著作©️ | 独立プロ名画保存会 |

●『明るく力強く展望を持って運動を続けていることに感動しました。コロナで、欝になりそうな気分でしたが「カツッ」をいただきました。』 ●『感動的な映画でした。平和を守るためいろんな立場の人たちがそれぞれの思いを持って集まってくるということを初めて知りました。一度訪れてみたいです。』 ●『大地は荒らすな、食べ物を生む大切な土地だ。絶対平和が必要。』 ●『厳しいと思われる多様な活動においても、楽しく「テーマパーク」的取り組みが印象的でした。こういった映像はより心に響きます。』 |

●『矢臼別の世代を超えた息長い運動に驚きました。祭りに集まる各地の方々の自分の場所での仕事、活動の確かさ、信頼の厚さに心打たれました。』 ●『感動しました。沖縄の基地反対、「たおやかに」楽しく、一時的でなく、親から子へ受け継がれるような普通の人の運動、日本のどこでもできる運動です。全国に拡げることが可能です。』 ●『映画の中で心に残ったことは「運動は楽しくやらなくては続かない」『文化を大切にしていく』『無理せず自分のできる形でかかわっていく』だから親子三代目につながる平和運動になっているのでしょう。多くの人に伝えたいと思います。』 ●『明るく、元気に、人々のつながりに、時には涙を流しながら活動している人々をまぶしく感じた。』 |

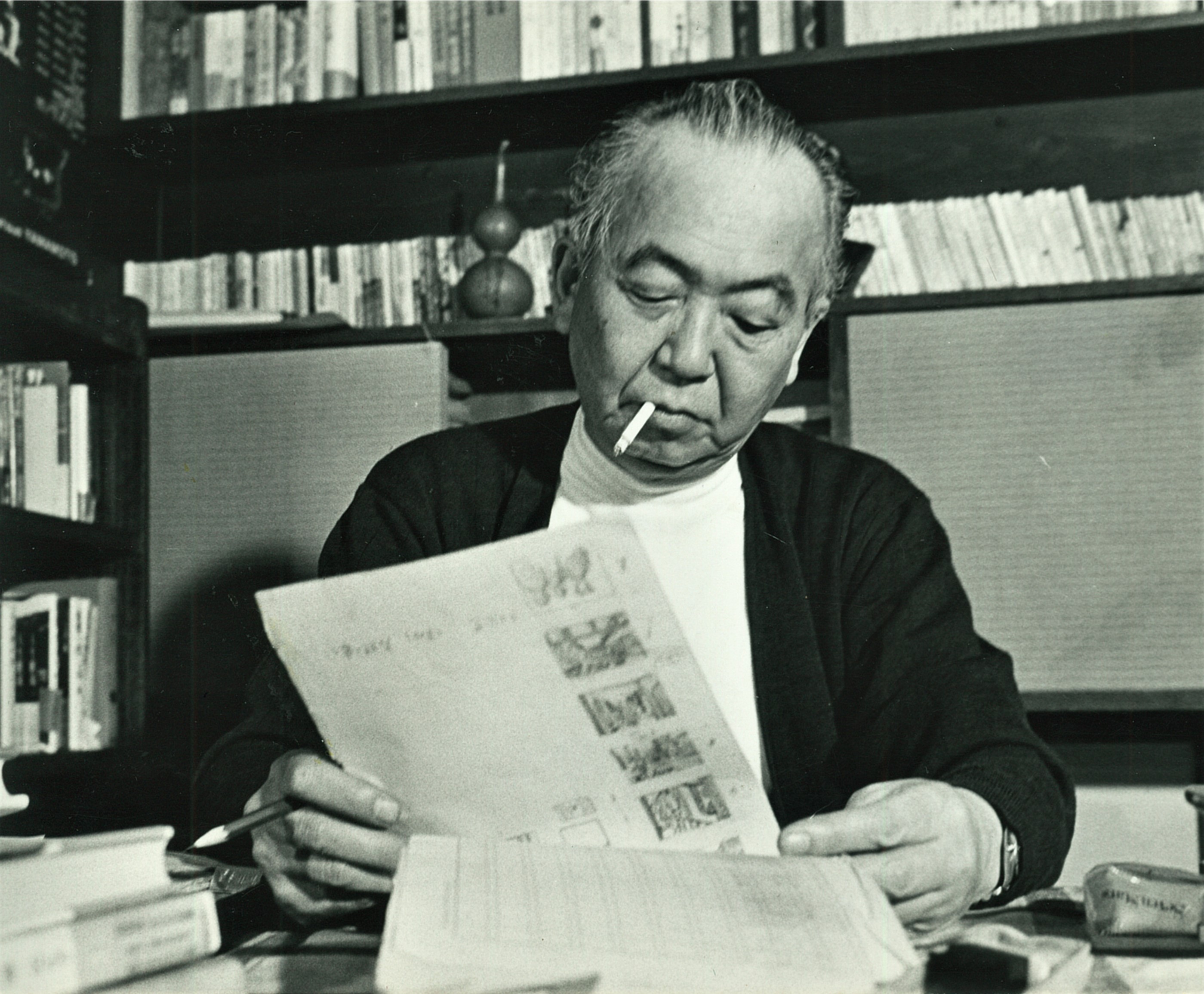

1910年7月15日 鹿児島県に生まれ、愛媛県で幼少期を過ごす。 その頃、画家の重松鶴之助と知り合い大きな影響を受ける。中学の時に一家で上京。 早稲田大学中退後、松竹蒲田撮影所に入社。成瀬巳喜男監督の助監督となるが、1934年成瀬監督について、PCL(東宝の前身)に移籍。 1937年に初監督作品『お嬢さん』をつくり、その後は『母の曲(主演 原節子)』など大ヒット作品を手掛ける。 戦時中、軍隊での理不尽な経験から、社会派作家としての方向性を見出し、戦後は、亀井文夫と『戦争と平和』を共作。 1948年東宝争議によって映画会社を退社し、独立プロを設立。

『暴力の街』 『真空地帯』 『箱根風雲録』 『日の果て』 『太陽のない街』 『浮草物語』 『人間の壁』 『荷車の歌』 『武器なき斗い』 『松川事件』など、名作映画をうみだし、社会派の巨匠とよばれる。

一方、大手の映画『忍びの者』『氷点』『白い巨塔』『華麗なる一族』『不毛地帯』『あゝ野麦峠』など、骨太で時代を代表する大ヒット映画をうみだした。

1983年8月11日死去。享年73歳。

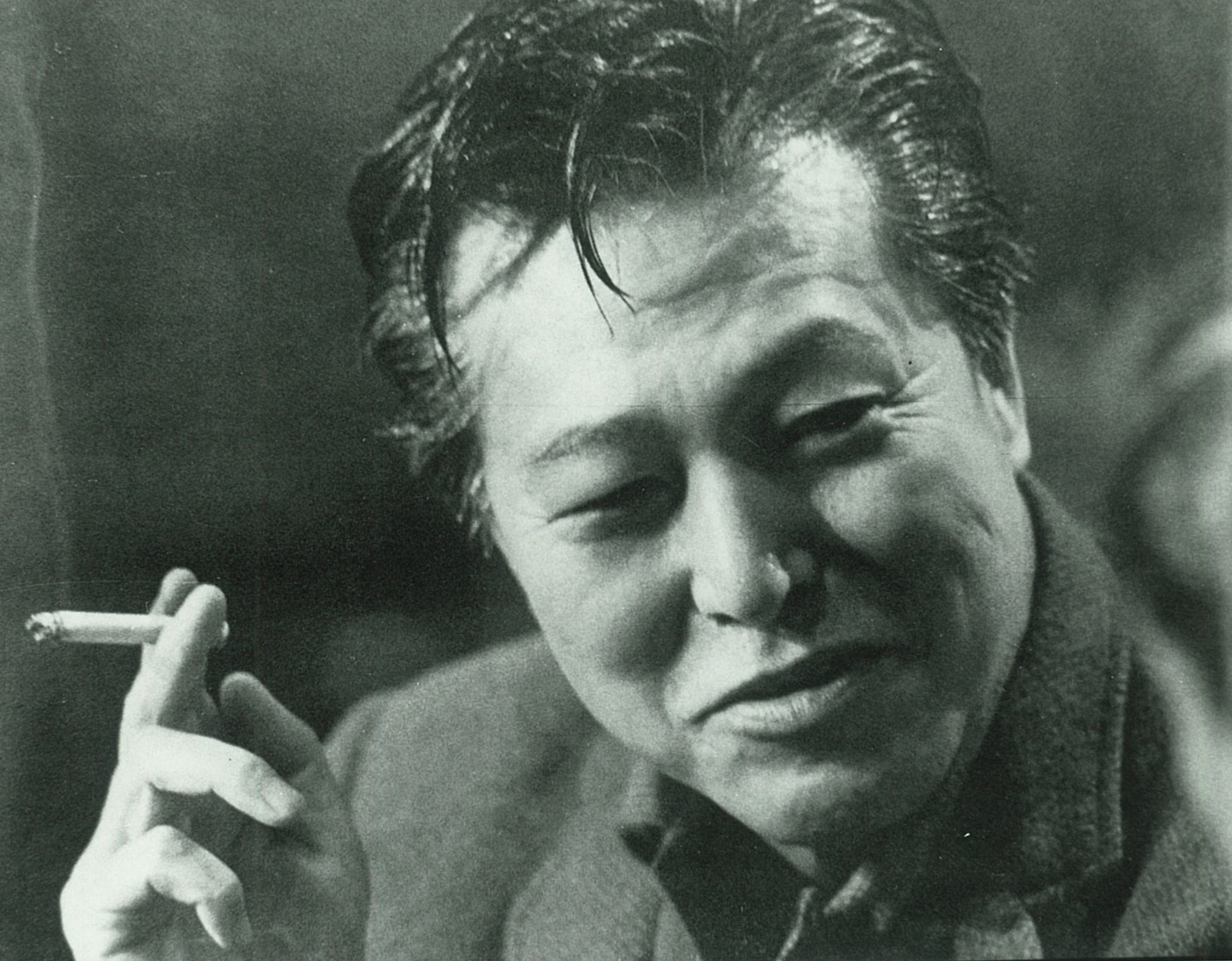

1912年1月8日生まれ。東京都出身。住職の長男として生まれ、東京大学を中退。 1935年に京都の映画会社「J.O.スタジオ(後に東宝と合併)」に入社(同僚に市川崑監督)。 1939年 東宝『沼津兵学校』で初監督。戦前は9本の作品をつくる。戦後は、49年『青い山脈』、 50年『また逢う日まで』を、大ヒットさせる。50年 東宝を退社。 以後、独立プロ映画と東映を中心に、名作映画をつくり続ける。

『また逢う日まで』『にごりえ』 『真昼の暗黒』『米』『キクとイサム』 で、キネマ旬報のベストワン。 『武士道残酷物語』では、ベルリン映画祭グランプリに輝く。 『ひめりゆりの塔』『民衆の敵』『橋のない川 1部』 『橋のない川 2部』など、山本薩夫とならぶ社会派の巨匠として活躍。他にも 『どっこい生きてる』 『山びこ学級』 『ここに泉あり』 『婉という女』 など多数。

1991年11月22日死去。享年79歳。

《☝️クリックするとメール画面へ進みます》

1946年~48年、戦後民主主義の息吹あふれる中で、東宝大争議が斗われた。 争議後、東宝を出た映画人を中心に、企業に頼らない「独立プロ」を起こし、大衆が真に望む映画、ベストテンに残る名画を山本薩夫、今井正、関川秀雄、家城巳代治などを中心につくりだしていった。1983年、山本監督の死去の折、戦後のこれらの名作の顕彰、収集、上映のため、ゆかりの人々によって㈲独立プロ名画保存会が設立された。その後山本監督の 長男・山本 駿が引き継ぎ、民主的な映画の製作も手掛けるようになる。 現在は監督・山本洋子が代表を務めている。

有限会社 独立プロ名画保存会

代表 山本 洋子

〒168-0062 東京都杉並区方南2-4-17方南町コーポビアネーズ303号

TEL&FAX: 03-5929-7326

Email: hozonkai4057@gmail.com

URL: meigahozonkai.co.jp